‘암탉이 울면 집안이 망한다’를 영어로 번역하는 4가지 방식

“수탉은 조용하고, 암탉이 우는 집엔 평화가 없다”. 영문학자이자 번역가, 문학평론가인 김욱동(서강대 영문학부 명예교수)이 <번역가의 길>(연암서가)에서 소개한 이탈리아 속담이다. 다른 유럽 국가에도 비슷한 내용의 속담이 전한다.

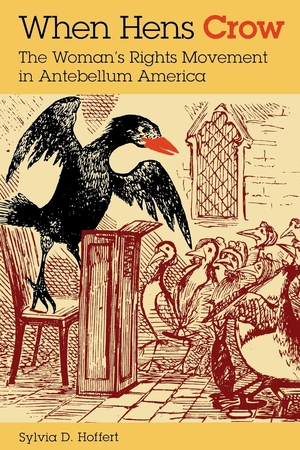

김욱동은 서양에서는 “암탉이 운다”는 말을 여성의 사회 참여를 가리키는 은유적 표현으로 자주 사용해 왔다고 말한다. 미국 여성사 학자 실비아 D 호퍼트가 1995년 출간한 책 제목이 <암탉이 울 때(When Hens Crow)>다. 부제는 ‘남북전쟁 이전 여권 운동’. 1852년 ‘뉴욕 데일리 헤럴드’가 이 무렵 여성 운동을 이끄는 지도자들을 “우는 암탉”으로 묘사한 걸 제목으로 삼았다.

“암탉이 울면 집안이 망한다”. 김욱동은 “예로부터 남성이 여성을 지배와 종속의 대상으로 삼으려는 태도를 엿볼 수 있는 속담”이라고 말한다. <서경> 목서편의 ‘빈계지신(牝鷄之晨)’에서 유래한 말이다. 한·중·일이 두루 쓴다. 일본 속담은 “암탉이 노래하면 집안이 망한다”이다. 유럽 등 다른 지역보다 강도가 세다. 페르시아 속담도 유럽과 비슷하게 성차별적인데, “수탉이라면 소리 내어 울고, 암탉이라면 알을 낳아라”는 정도다. 동아시아 3국 ‘암탉’ 속담은 “남성보다 여성이 군림하면 아예 집안이 멸망한다”고 경고한다.

김욱동은 “민중의 지혜가 담긴 속담이나 격언에는 알게 모르게 가부장적인 남성중심주의와 그에 따른 성차별이 숨겨져 있다”며 이 속담을 주요 사례로 ‘젠더와 번역 문제’를 다룬다. 우선 자국화·이국화 번역 방법을 소개한다. 자국화(自國化)는 “목표 독자가 이해하기 쉽게 자국 언어와 문화에 걸맞게 번역하는 방식”이고, 이국화(異國化)는 “원천 텍스트가 자국 독자에게 낯설면 낯선 대로 그대로 번역하는 방식”이다.

이국화를 주장하는 번역가라면 “암탉이 울면 집안이 망한다”를 “When the hen crows, the house goes to ruin”으로 번역할 수 있다. “영어권 독자들에게는 조금 낯설게 느껴질지라도 한국어의 표현에는 충실한” 번역이다. 자국화를 주장하는 번역자 중에서도 비유법을 무시한 채 의미만 전달하려는 사람의 번역은 다음과 같다. “It is shameful for the wife and not the man to rule the house(남편이 아니라 아내가 다스리는 집안은 수치스러운 곳이다)”.

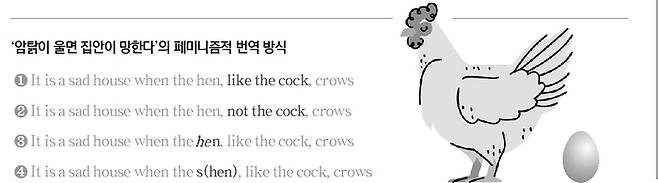

김욱동은 이어 젠더에 무게를 싣는 외국 페미니즘 번역가들의 방법론을 끌어온다. 먼저 “It is a sad house when the hen, like the cock, crows(암탉이 수탉처럼 울면 집안엔 망조가 든다. 김욱동의 ‘sad house’의 ‘sad’는 ‘받아들일 수 없는’ 또는 ‘형편없는’의 뜻으로 ‘망조가 든 집안’이 적당하다고 했다)”로 번역할 수 있다. 이 번역은 “원천 텍스트(암탉이 울면 집안이 망한다)에 없는 ‘수탉처럼(like the cock)’을 명시적으로 삽입해 가부장적 남성 질서를 폭로한다”고 했다. 두 번째 방법은 “수탉처럼” 자리에 “수탉이 아니라(not the cock)”를 넣는 것이다. 첫 번째 번역과 비슷한 효과를 낸다. 세 번째 방식은 “It is a sad house when the hen crows”로 쓰면서 ‘hen’의 ‘he’를 이탤릭체 ‘he’로 표기하는 것이다. “남성(he)이 집안에서 얼마나 황제처럼 군림해 왔는지”를 넌지시 드러내는 번역이 된다. 네 번째는 ‘hen’을 ‘she+hen’의 s(hen)으로 써 ‘암탉의 여성성’을 전경화(全景化)하는 것이다. “억압받아 온 여성성을 가시적으로 드러내는” 번역 방식이다.

김욱동은 수잔 로트비니에르-하우드가 리즈 고뱅의 <타자가 보낸 편지>(1984)를 영어로 번역할 때 ‘Human Rights(인권)’의 소문자 ‘m’을 대문자 ‘M’으로 써 “HuMan Rights”로 표기하면서 암묵적인 남성의 성차별을 폭로한 것과 같은 방식의 번역이라고 했다.

김욱동은 “언뜻 보면 긍정적인 것 같지만 좀 더 꼼꼼히 따져보면 여성을 비하하거나 폄하하는 부정적 의미”가 든 단어도 적시한다. ‘sweetie’는 여성을 음식물로 간주하는 태도를 보여주는 말이다. ‘baby’는 “여성을 성인이 아닌 갓난아이로 보려는 이데올로기를 내포”한다. ‘doll’에는 “남성이 여성을 단순히 장난감으로 간주하려는 태도”가 깃들어 있다.

책은 성경 번역 문제도 다룬다. 성경 번역 때도 자국화와 이국화 전략이 엇갈린다. 한글 성경은 헬라어 ‘아르토스(artos)’와 영어 ‘bread’를 떡이나 밥, 빵으로 번역해왔다. 한 예로 ‘요한복음’ 6장 48절은 “내가 곧 생명의 떡이니라” 등으로 옮겼다. 처음 한글 성경을 만들 때 ‘빵’은 한국인들에게 익숙지 않아 ‘떡’으로 번역했다. 자국화 방식을 택한 것이다. 오병이어(五餠二魚)의 병은 떡을 뜻하는 말이지만, ‘빵 다섯 개’로 관용적으로 풀이한다. 빵이 한국인에게 익숙해지면서 ‘빵’으로 번역하는 일도 늘었다.

‘요한복음’ 1장 29절의 “하느님의 어린 양”이라는 표현은 희생 제물로 쓰인 새끼 양을 뜻하는 히브리어 ‘시 하엘로힘(Seh Ha-Elohim)’을 번역한 것이다. 외국인 선교사를 비롯한 초기 번역자들은 한국에서 보기 힘든 양으로 할지 익숙한 염소로 할지를 놓고 토론하다 결국 양으로 결정했다. 이국화 방식을 택한 것이다. 아프리카로 간 유럽 선교사들은 “하느님의 염소”로 번역했다. 아프리카인들은 양을 미련하고 쓸모없는 동물로, 염소는 유용한 동물로 여겼기 때문이다. 김욱동은 2012년 캐나다 성서공회가 성경을 이누이트 말로 번역하면서 고심 끝에 “하느님의 어린 물개”로 번역한 일도 소개한다.

어떤 방식을 택해야 할까. 김욱동은 “원천 문화에 좀 더 무게를 싣는 세계문학 시대에 이르러서는 자국화 번역보다는 오히려 이국화 번역이 더 관심을 받는다. ‘내가 곧 생명의 떡이니라’라고 옮기는 쪽보다는 ‘내가 곧 생명의 빵이니라’ 또는 ‘내가 곧 생명의 음식이니라’로 옮기는 쪽이 더 설득력이 있다”고 했다.

책은 셰익스피어의 <햄릿>에서 “To be, or not to be: that is the question”을 두고 국내 번역가들이 그동안 어떻게 번역해 왔는지도 살핀다. “인류가 가장 많이 암송하고 가장 자주 인용하는 구절”인 이 독백을 두고 김욱동의 표현을 빌리면 ‘백가쟁명’을 떠올릴 만큼 많은 번역가가 서로 다른 방식으로 옮겼다.

이 독백의 한국어 번역 시초는 일본 유학생들 잡지 <학지광>에서 확인할 수 있다. 설산 장덕수가 1915년 ‘의지의 약동’에서 “살까 죽을까 하는 것이 문제로다”라고 번역했다. 그 뒤로 “죽음인가 삶인가, 이것이 의문이다” “죽느냐 사느냐. 그것이 문제로구나” 같은 번역이 이어졌다. 이 과정에서 원문 어순을 바꾸어 ‘삶’을 뒤로 돌리고 ‘죽음’을 앞에 내세우는 번역이 나왔다. 김욱동은 “생사가 바뀌는 것처럼 엄청난 변화다. 한국어 연어(連語)법에는 전자보다는 후자가 훨씬 더 자연스럽다. 한국어에서는 ‘죽기 아니면 살기’라는 표현은 사용하여도 ‘살기 아니면 죽기’라는 표현은 좀처럼 사용하지 않는다”고 했다. 이후에도 삶을 앞세운 “살 것이냐 아니면 죽을 것이냐, 그것이 문제로다”가 나오기도 했다.

https://www.khan.co.kr/world/japan/article/202301031141001

1980~90년대 최종철이 “있음이냐 없음이냐, 그것이 문제로다”로 파격적 번역을 하면서 논쟁이 촉발됐다고 김욱동은 전한다. 최종철 스승인 이상섭은 ‘있음’과 ‘없음’을 한자어로 바꾸어 “존재냐, 비존재냐 — 그것이 문제다”로 옮겼다. ‘be’를 각각 명사형 ‘있음’과 ‘존재’로 옮긴 것이다. ‘be’를 동사 ‘~이다’로 해석하는 게 관례라며 “내가 덴마크의 왕자인지 아닌지, 그것이 문제로다”로 번역하는 것이 더 적절하다는 의견도 나왔다.

김욱동은 영국 케임브리지대학교 출판사에서 출간한 ‘뉴 케임브리지 셰익스피어’ 시리즈 <햄릿>(1985, 2003) 편집자 필립 에드워즈가 “햄릿은 지금 스스로 목숨을 끊어야 할지 말아야 할지를 두고 고민하고 있다”고 밝힌 점, 비교적 최근인 2015년 나온 ‘펭귄 클래식’ <햄릿> 편집자도 “계속 살아야 할 것인가, 아니면 자살할 것인가를 두고 실존적 선택의 갈림길에 놓여 있다”고 지적한 점 등을 들며 ‘삶(사느냐)’과 ‘죽음(죽느냐)’으로 해석한 데 의문이 없다고 전한다. 2016년 셰익스피어 서거 400주기 때 나온 <햄릿>에선 “이대로냐, 아니냐, 그것이 문제다”로 번역됐다.

김욱동은 “이렇게 정신이 어지러울 정도로 온갖 번역이 난무하는 것은 좀 더 좋은 번역을 얻기 위한 시도로 볼 수 있다”고 말한다.

김욱동은 이번 책은 <번역인가 반역인가>(2007), <번역과 한국의 근대>(2010), <근대의 세 번역가; 서재필·최남선·김억>(2010), <번역의 미로>(2011), <오역의 문화>(2014)에 이어 다섯 번째 낸 번역 관련 책이다.

<번역가의 길>은 이전 책보다 읽기 쉽다. 김욱동은 e메일로 주고받은 문답에서 “그동안 이론과 실천의 두 분야에서 번역에 종사하면서 느낀 소감을 후배 번역가들이나 번역가 지망생에게 주는 충고나 안내서로 이 책을 썼다. 그래서 현학적인 문체와 형식을 버리고 가능한 한 커피를 마시며 담소를 나누듯 평이하게 집필했다”고 말했다.

책은 애인(愛人)이 일본에서는 떳떳지 못한 관계를 맺은 이성 즉 정부(情夫, 情婦)를 완곡하게 가리킬 때 쓰고, 중국에서는 부부 사이 ‘여보’나 ‘당신’을 뜻하는 말로 사용하는 일 등 ‘번역’에 뜻을 두지 않은 일반 독자도 흥미롭게 읽을 이야기도 많이 담았다. 일본에서 한국 ‘애인’에 해당하는 말은 고이비토(愛人)다. 중국 칭부(情婦)는 불륜 관계를 가리키지 않는다. 한국 애인 뜻과 같다.

남성 원로 학자가 ‘젠더와 번역’을 다룬 점도 평가할 수 있다. 책에서 “남성이 그동안 여성을 지배와 종속의 대상으로 삼았듯이 이성애자들은 동성애를 ‘타자’로 간주하여 무시하거나 금기시하였다”며 동성애 차별도 번역의 중요 의제로 삼아야 한다고 했다. 그는 “번역가의 능동적 역할이 더욱 중요하다”고 했다.

번역 기본 철학에 관해서는 보수적이다. 그는 후배 번역가들이 독창성을 지나치게 내세우려다 오류를 범하게 된다고 본다. 책에선 프랜시스 스콧 피츠제럴드의 <위대한 개츠비> 번역 등 몇 가지 사례를 지적한다. 그는 “번역가에게 무엇보다도 소중한 미덕은 창작가의 독창성이 아니라 원작자의 의도를 충실히 살리려는 번역가의 성실성이라는 사실을 잊지 말아야 한다”고 했다.

김종목 기자 jomo@kyunghyang.com

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 일본 목욕탕서 700장 이상 불법도촬한 외교관···조사 없이 ‘무사귀국’

- 서울 다세대주택서 20대 남성과 실종 신고된 10대 여성 숨진 채 발견돼

- 안현모, 이혼 후 한국 떠나려고···“두려움 있었다” (전참시)

- 아이가 실수로 깨트린 2000만원 도자기, 쿨하게 넘어간 중국 박물관

- 인감증명서 도입 110년 만에…9월30일부터 일부 온라인 발급 가능해져

- “하이브·민희진 분쟁은 멀티레이블 성장통” “K팝의 문제들 공론화”

- ‘유시민 누나’ 유시춘 EBS 이사장 사무실 압수수색

- 김신영 날린 ‘전국노래자랑’ 한달 성적은…남희석의 마이크가 무겁다

- 국가주석에 국회의장까지 권력 빅4 중 2명 숙청···격랑의 베트남 정치

- 수능 6등급도 교대 합격···상위권 문과생들 “교사 안 할래요”